わらしべ長者をマーケティング要素を交えて解釈

1. 最小資産 × ブランド原点

一本のわらしべは一見無価値だが、それを起点に“物語”が始まる点は、スタートアップや個人ブランドの立ち上げに酷似している。資産の多寡よりも、何をどう活かすかという視点の方が重要であり、ブランド構築も“原点の物語”に多くの共感が集まる。

💡ブランドの原点には“語れるエピソード”が宿っている。

2. 感情価値 × 体験設計

泣いていた子どもが笑顔になった瞬間は、感情的価値の最大化である。単なるモノの提供ではなく、心が動く体験を届けたことが“蜜柑”というリターンを生む。この構造は、UXデザインやカスタマージャーニーの本質と通じている。

💡感情の変化が、信頼と価値交換のトリガーになる。

3. 信頼経済 × ブランド完成

最後に手に入れた屋敷は、金銭的価値以上に“評判”という目に見えない資産の証明である。これは信頼経済の時代において、ブランドがいかに人々からの共感と信用によって完成するかを示している。

💡ブランドの完成形とは、“信頼の蓄積”によって得られる影響力のこと。

応用ポイント

| 昔話の要素 | マーケティング用語 | 現代での応用例 |

| わらしべ | MVP(最小実行製品) | スタートアップの初期プロトタイプ |

| 子どもの笑顔 | UX(顧客体験) | 感情的価値の提供 |

| 交換の連鎖 | バリューチェーン構築 | 商品価値を段階的に高めるブランド戦略 |

| 屋敷の譲渡 | 評判・ロイヤルティ | ファンによる自然な口コミ拡散 |

『わらしべ長者』 ~価値は交換の連鎖から生まれる~

第1章:小さな出発

昔々、何をしてもうまくいかない貧しい男がいた。ある日、観音様を参拝すると「最初に手にしたものを大事にしなさい」との御告げを受ける。帰り道、男が転んだ拍子に拾ったのは、たった一本のわらしべだった。「こんなものが何になる」と一瞬は嘆くも、彼は素直に従い、わらしべを手に旅に出た。そのわらしべに工夫を凝らし、虫を結びつけて“遊び道具”に変えるあたり、彼の創意工夫と、手元資源の活用力が光った。

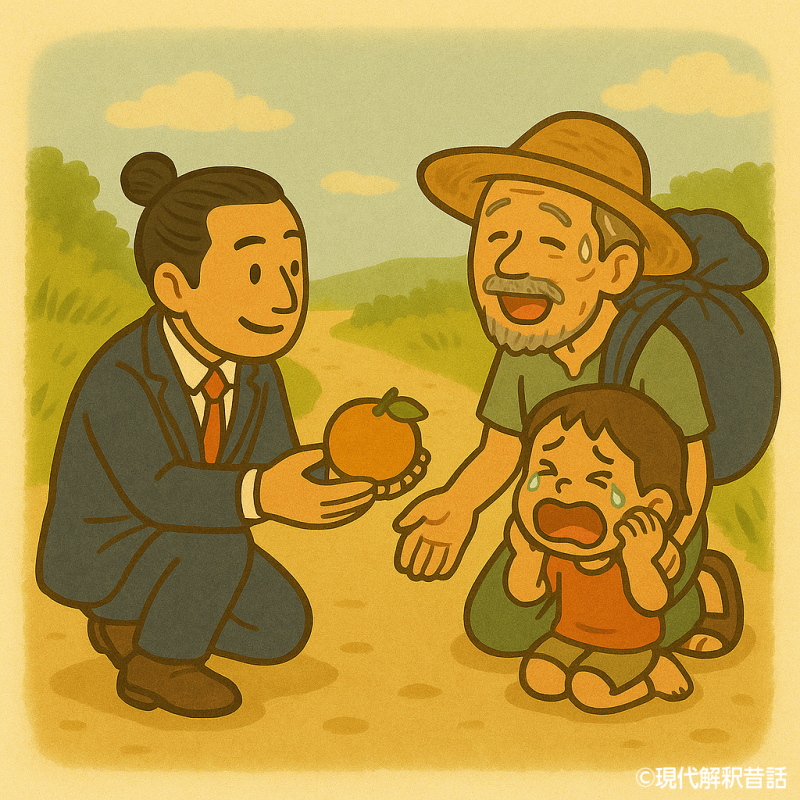

第2章:最初の価値交換

旅の途中、泣きじゃくる子どもと疲れた母親に出会う。男はとっさに虫付きのわらしべを差し出すと、子は泣き止み、母は深く感謝し、手持ちの蜜柑を渡してくれた。たった一本のわらしべが、人の笑顔と感謝、そして新たな資産(蜜柑)に変わったのだ。男は、自分の行動が誰かの役に立ち、その価値が返ってくる循環を初めて実感する。ここから、彼の“意味ある交換”の旅が本格化する。

第3章:拡がる信頼経済

暑さに苦しむ旅人に、蜜柑を差し出す男。旅人は喜び、自らの荷物から高価な反物を差し出す。「見返りを求めずとも、善意はめぐるのか」と男は実感する。ここまでくると、彼の旅は“取引”ではなく“信頼の連鎖”となる。反物はただの物資ではない。「この人は信頼に足る」と人が感じた時、提供するモノにも価値が上乗せされるのだ。

第4章:善意の連鎖

大雨の中、屋敷にたどり着いた男は、病に伏せた妻を看病するために反物を差し出す。その誠実さに感動した主は、回復の兆しを喜び、馬を譲ってくれた。男は物々交換をしているのではない。常に相手を見て、状況を読み、最適な“価値”を届け続けているのだ。結果として得るのは、“取引”ではなく“信頼の報酬”だった。

第5章:信頼の終着点

馬を連れて進むと、倒れた人を助けたことで一軒の屋敷の主となる。これまでのすべての行動は、取引ではなく“誠意の証明”だった。男の手に入れたのは、物的な富だけでなく、「あの人なら間違いない」という評判だった。こうして彼は「わらしべ長者」と呼ばれるようになった。それは、連鎖する信頼と価値創出の果てにたどり着いた、ブランドの完成形だった。

全体を通しての教訓

- 価値とは、モノそのものではなく“関係性”の中で生まれる。

→ 顧客視点で「今必要とされているもの」を見極める力がブランドの信頼につながる。 - “与える姿勢”がブランドの芯をつくる。

→ 取引ではなく貢献を重ねることで、ブランドは“人格”を持ち始める。 - ブランドとは、体験とストーリーの積み重ねで完成する。

→ 結果ではなく「そこに至るまでの物語」が、顧客の心に残る資産となる。

自己内省ワーク

問い①:あなたにとって「最初のわらしべ」とは何ですか?

模範解答:自分の強みである「人の話を聞く力」が、最初の“価値のタネ”でした。

問い②:あなたは今、誰にどんな価値を手渡したいですか?

模範解答:悩みを抱える若手社員に、実体験から得た“安心”や“選択肢”を届けたいです。

コメント